農歷五月,諺云:“善正月,惡五月”,避諱稱之善月。先秦時人們普遍認為“陰惡從五而生”,所以五月是毒月,五日是惡日。古人認為陽氣此時到了極盛,就會物極必反,陰氣開始萌動產生,所以相傳五月五日五毒并出。古時候規定,人們在五月要禁欲、齋戒,百事多禁忌。因此端午節習俗是以避邪祛毒為主。

晉人周處《風土記》云:“端者始也,正也。”端午即正午,又稱端陽節,與太陽在天空中的位置密切相關,端午日,太陽的位置在天空的正當中,特別是中午是最高點,所以端午又稱中天節。關于端午的起源,歷來眾說紛紜,有消毒避疫說、惡日說、夏至說、屈原說、伍子胥說、龍圖騰說、曹娥說、紀念介子推說等等。端午節有賽龍舟、吃粽子、喝雄黃酒、掛菖蒲艾蒿、纏五色絲、避五毒、掛鐘馗等習俗。

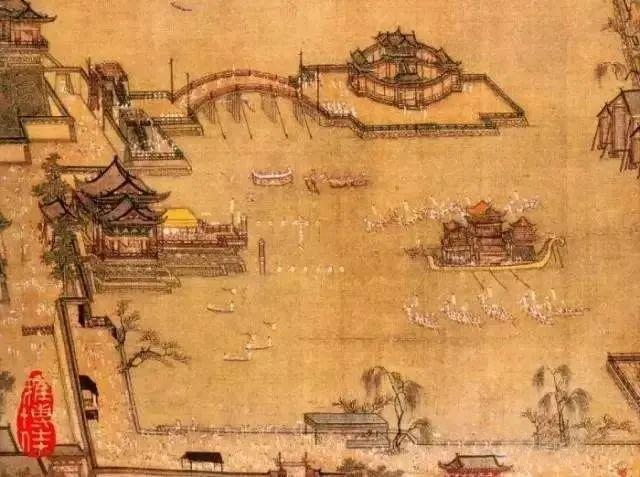

競渡與吳越地方多水有關

端午競渡與古代吳越地方多水有關,且遠古時代吳越百姓還有斷發紋身“以像龍子”的習俗,古代五月初五日有“五彩絲系臂”的民間風俗,這極有可能當是“像龍子”紋身習俗的遺跡。聞一多先生認為五月初五是古代吳越地區“龍”的部落舉行圖騰祭祖的日子,故而有競渡之事。

^

宋·張擇端《金明爭標圖》

端午也是個充滿神秘和感傷的日子,春秋時候的吳國大夫伍子胥也于端午日被賜死的,據說伍子胥“相土嘗水”的時候首先踏勘了太湖,開鑿了一條胥江,后來夫差賜他自盡后,還用皮口袋裝著子胥的尸體扔在胥江里,袋子隨著江流漂到了太湖邊今胥口鎮附近的橋邊就不動了,百姓感念子胥的功德,安葬了他,子胥尸體所停之橋,稱胥定橋,百姓還在水邊立了胥王廟,年年歲歲祭祀不斷,香火旺盛。清徐崧、張大純《百城煙水》記載:“胥王廟,在胥口。明正德間重建,有莫旦碑記。”而在子胥死后二百多年的一個端午日,楚國大詩人屈原亦在國破家亡的時候,選擇此日投江自盡,實現他質本潔來還潔去的高尚心愿。在東漢的某個端午日,為了紀念已經衍化成濤神的伍子胥,曹娥的父親曹盱,作為一個巫覡,正在江邊“婆娑樂神”而不幸落水,女兒曹娥沿江呼號無著,也赴水而死,人們感于她的孝行而立石碑,這就是著名的曹娥碑,那條江也稱曹娥江,那里的百姓端午祭祀曹娥。

端午的龍舟競渡是個激蕩人心的日子,清朝時候,每屆端午日,蘇州胥江往往“游船聚集,男女喧嘩,管弦雜沓,投鴨于河,龍舟之人爭入水相奪,以為娛樂。”平日里不能出門的閨秀們也可以藉此傾城出游,珠簾繡箔遍“湖干,艾虎絨符髻曲盤。生怕黃梅逢競渡,畫龍船在雨中看。”但女子不能拋頭露面,需要雇專門的畫船,掛上簾子,隔簾而觀,因而常常出現“多少游船載艷妝,朦朧都掛繡簾藏。不教人見叫人想,風過微聞茉莉香。”的情景。

^

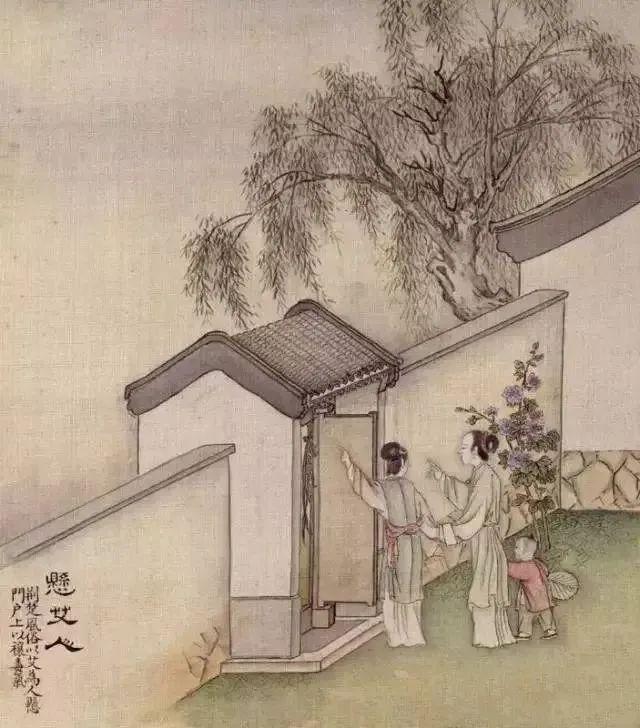

清·余樨繪《端陽景圖》

不吃粽子“勿識頭”

除了劃龍舟外,節日飲食有粽子、雄黃酒,五黃宴,節日裝飾則有五毒圖、菖蒲艾蒿、鐘馗像、纏臂的彩線,掛絲線粽、穿五毒衣、戴香包。晉周處《風土記》云:“俗以菰葉裹黍米,以淳濃灰汁煮之,令爛熟。于五月五日及夏至啖之。一名粽,一名角黍。”自古蘇州民間就有“苦夏”之說,清李漁《閑情偶寄》也說:“酷夏毒可畏,最宜息機養生,否則神耗氣索,力難支體,勞神役形,如火益熱,信危關也。”端午前后,氣候濕熱,故吳人非常講究飲食,為的是能夠安然度夏,宋范成大《吳郡志》說:“夏至復作角黍以祭,以束粽之草系手足而祝之,名健粽,云令人健壯。”粽子也稱為角黍,以箬葉裹糯米為之,也有用菰葉的,稱茭粽。粽子的形狀通常有三角粽(菱角粽)、一角粽(秤錘粽或小腳粽)、方粽,最有意思的是小粽,聯束成串,在唐時稱為百索粽,宋時稱為九子粽,高濂《遵生八箋》有記,稱“有九子粽,王沂公詩云'爭傳九子粽’,章簡公詩云'九子粘蒲玉粽香’是也”。粽子往往最為兒童所喜歡,就其味道而言,又有棗子粽、赤豆粽、火腿粽、肉粽、白水粽等。蘇州民間認為端午這天不吃粽子是“勿識頭”(觸霉頭)的,民間有“勿吃端午粽,死仔嘸人送”的俗語傳世。舊俗親朋以粽子、團子、彩索、艾花、蒲扇相饋贈,以祈安度夏天。

^

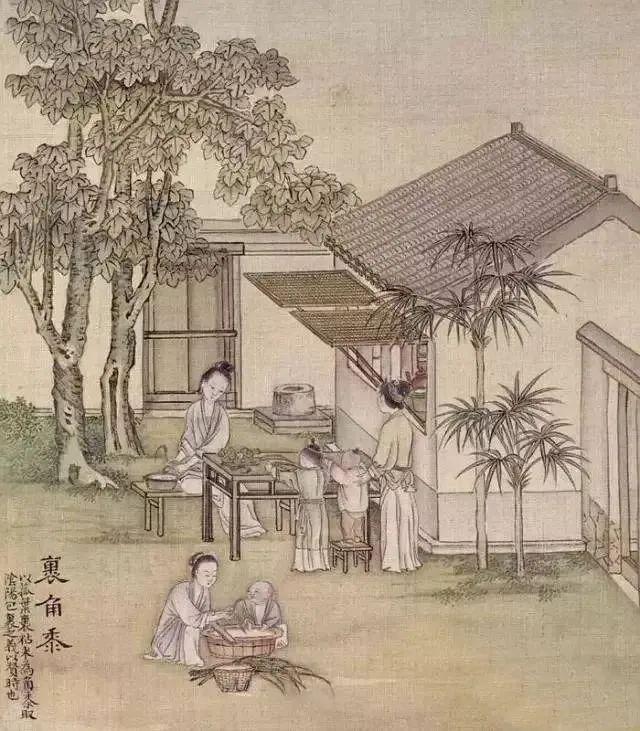

清代徐揚繪端午“裹角黍”,菰葉裹粘米為角黍 取陰陽包裹之義

幼兒往往在端午以雄黃酒額畫“王”字以辟邪。雄黃具有去毒抗癌、祛痰鎮驚、殺蟲療瘡、消炎退腫之功效。用于癰腫疔瘡,蛇蟲咬傷,蟲積腹痛,驚癇,瘧疾。但多食有毒性,所以端午人們雄黃酒喝的并不多,孩子是不能喝的,有的地方還以菖蒲屑浸酒,唐朝有個叫殷堯藩的人面對此情此景發出了“少年佳話倍多情,老去誰知感慨生。不效艾符趨習俗,但祈蒲酒話升平。”的感慨,民間家里吃不了的雄黃酒則拋灑在院子和屋內的墻角四周,以祛毒蟲。古詩云:“秤錘粽子滿盤堆,好侑雄黃酒數杯。余瀝尚堪祛五毒,亂涂兒額噀墻隈。”

在江南地區還有獨特的驅毒避邪習俗——消赤口白舌。儀式是:懸鐘馗、關帝畫像于堂上,像前供瓶,內插菖蒲艾葉,門戶左右亦插放根部包有紅紙之菖蒲艾葉。用紅紙書寫下述詞句張貼于門外,均系去除邪氣之意也。五月五日午時書,赤口白蛇盡消滅,菖蒲如劍斬八節妖邪,艾葉如旗招四時吉慶。

端午也是采藥季節,據清顧祿《清嘉錄》卷五記載:“土人采百草之可療疾者,留以供藥餌,俗稱'草頭方’。藥市收瘌蛤蟆,刺取其沫,謂之‘蟾酥’,為修合丹丸之用,率以萬計。人家小兒女之未痘者,以水畜養瘌蛤蟆五個或七個,俟其吐沫,過午,取水煎湯浴之,令痘瘡稀。”與采藥、采艾蒲等相聯系的有蹋百草、斗百草等游戲,也是古人野外游藝之遺俗。

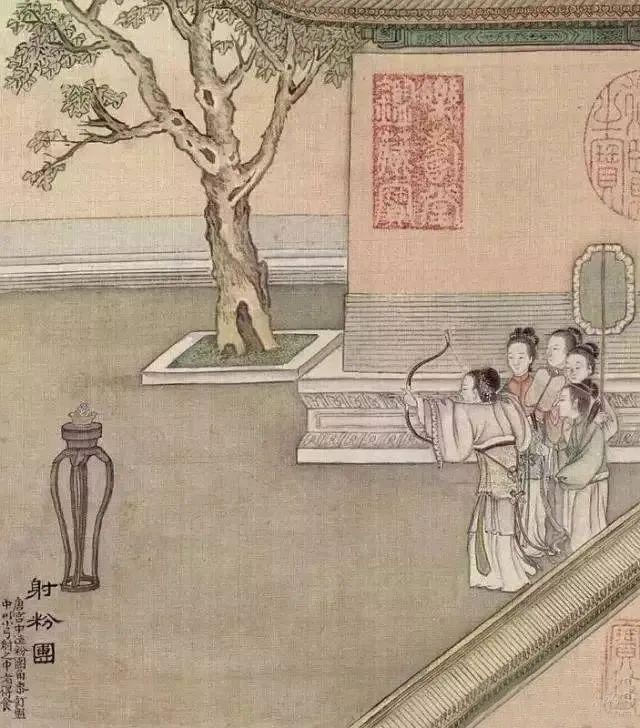

端午的裝飾有瓶供蜀葵、石榴、蒲、蓬等物,號為“端午景”,后來逐漸發展成為插花等裝飾藝術。門掛蒲劍艾鞭以避毒驅邪,舊俗,端午還有掛鐘馗像“堂中掛鐘馗圖畫一月,以祛邪魅。”清顧祿《清嘉錄》中還記有吳地端午婦女獨特的裝飾物--健人:“市人以金銀絲制為繁纓,鐘鈴諸狀,騎人于虎,極精細,綴小釵為串,或有用銅絲、金箔為之者,供婦人插鬃,又互相獻賚,名曰健人。”婦女也可于髻上戴艾,插石榴花朵,既可驅邪,又兼裝飾。

衣飾上繡制五毒

端午民間還有佩戴香囊的習俗,蘇州自古民間刺繡發達,香袋的制作也日趨精致,成為端午節特有的民間工藝品。香囊形狀多呈橢圓形、也有三角形、菱形、雞心形、棱角形、斗形、月牙形、扇面形、粽形等等。里面放雄黃、朱砂、白芷、蒼術、艾葉、藿香、菖蒲、桂皮、香草、蘭草、丁香等中草藥,或者用五色絲線扣成索,做成各種不同形狀,結成一串,形形色色,款式多樣,制作精美,玲瓏可愛,所以稱“香包”,或稱“雄黃荷包”,帶在身上,不僅可以應節,點綴節日氣氛,同時香包內的草藥可以驅瘟散毒。清袁景瀾著《吳郡歲華紀麗》記載:“端午節物,蘭閨彩伴,各賭神針,炫異爭奇,互相投贈,新制日增。有繡荷囊,絕小,中盛雄黃,名叫雄黃荷包。”端午民間有驅五毒的習俗,在衣飾上繡制五毒,小兒這天要穿五毒衣、戴虎頭帽、穿虎頭鞋,以為祛毒避邪。

同時,端午還有蘭湯沐浴、彩線纏臂的習俗,家中小兒必沐浴藥湯,以為終夏無痱疔之癢,“輕汗微微透碧紈,明朝端午浴芳蘭。流香漲膩滿晴川,彩線輕纏紅玉臂。小符斜掛綠云鬟,佳人相見一千年。”

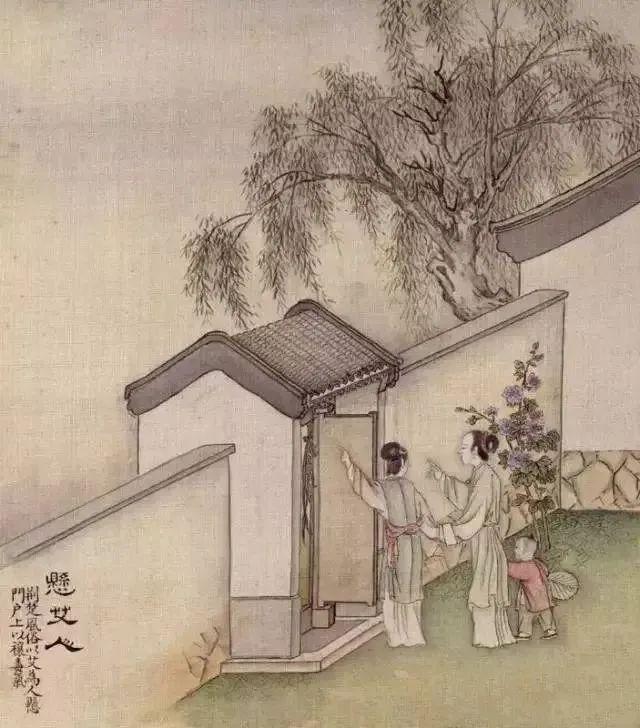

舊時端午還有賜梟羹、養鴝鵒求祥,射粉團等習俗。在清宮舊藏中,有原吳縣宮廷畫家徐揚所繪《端午故事圖冊》(現藏故宮博物院,絹本設色,縱20.7厘米,橫18.2厘米)中,徐揚生動地描繪了端午觀競渡、采百草為藥,懸艾草攘毒氣,系長命縷辟惡、賜梟羹、養鴝鵒求祥,射粉團、裹角黍等習俗,而且均題寫出各種習俗的由來。

清代徐揚繪端午射粉團:造粉團角黍饤盤中,以小弓射之,中者得食

如“射粉團”,繪有五位年輕女子宮廷院中,一位正拉小弓射粉團,四位在旁觀看,其中一位掌扇,一位手拿絹宮扇,題記道:“唐宮中造粉團角黍饤盤中,以小弓射之中者得食。”至于端午賜梟羹,從漢時候已有此習俗,古人認為梟鳥食母親。故為不孝鳥,夏季正是陰氣上升的季節,梟鳥食母,妨礙陰,而陰為坤為大地之母,厚德載物。初夏陽氣至極,陰氣極弱,梟鳥晝伏夜出,屬于陰性動物,正好拿它祭祀大地,后來這些原始意味淡化,但在講究孝道至上的古代,端午賜梟羹一直延續到清,其內涵有統治者倡導孝道,保人倫,宣揚忠誠皇帝,驅除惡人、奸佞的政治文化含義。今賜梟羹、養鴝鵒求祥、射粉團都已經消失了。

相關新聞

相關新聞