■ 文/圖:張 成 柯 虹 袁勝敏

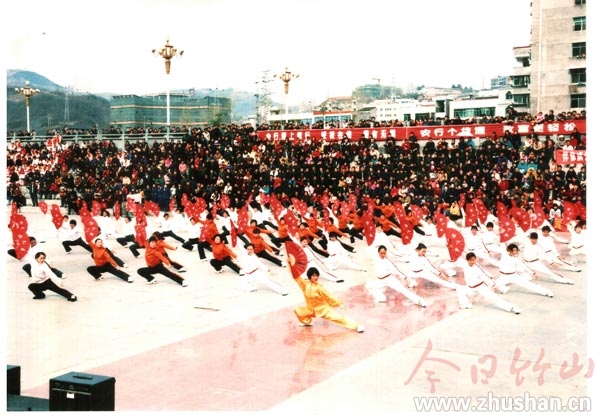

山城百姓聚集在堵河廣場表演太極功夫扇。

地域民俗歌舞《堵河號子》、歌舞《春到茶山》、古裝歌舞《庸風》……4月下旬到五月初,在北京舉行的竹山茶文化周活動中,十余個富有濃郁竹山地域文化特色的文藝節目在石景山區精彩上演,竹山地域文化以群眾最為喜聞樂見的形式征服了北京群眾。這是近幾年來我縣文化體育事業蓬勃發展的一個縮影。

集秦楚文化特色于一體的竹山堵河文化底蘊深厚,戲曲、民歌、民間故事等民間文化藝術源遠流長,剪紙大師余曼白、國畫大師袁白濤等名人輩出;我縣還是“十星級文明”的發祥地、享譽全國的文明之鄉。近年來,縣委、縣政府充分發揮女媧文化、桃花源隱逸文化等歷史人文資源優勢,開發女媧山、桃花源等山水人文資源,適時確定構建“女媧補天地、人間桃花源、龍行山水城、東方圣玉都”四大文化品牌,立足本土特色文化資源,搶抓“鄂西生態文化旅游圈”建設機遇,以創建“一縣一品”女媧文化品牌為抓手,突出女媧文化研究,拓展女媧文化內涵,全力打造中華女性文化博覽園,有力提升了全縣文化軟實力。

與此同時,我縣致力于提升百姓的幸福指數,走出了“以文化揚名,讓文化惠民”的全新之路。深入開展以“十星級”系列創建活動,賦予經濟發展以豐富的文化內涵;將女媧文化和上庸歷史文化的開發,與培植文化旅游、珠寶飾品等縣域經濟支柱產業結合起來,復建三盛莊園、黃州會館等,舉辦女媧文化節、上庸文化論壇,把文化力轉化為現實生產力;同時,堅持每年為百姓辦實事,努力滿足群眾在文化教育、勞動就業、社會保障、醫療衛生等公共服務方面的基本需求……幸福的喜悅涌動在百姓心中,洋溢在群眾臉上。一系列文化惠民行動,讓文化成為切實可感的幸福,成為了百姓臉上洋溢的笑容!

數讀成績

●近幾年來,全縣建成農家書屋330個,建成縣直機關、企事業單位及社區、村級圖書室100余個,建成縣文化信息資源共享工程中心1個,鄉鎮支中心6個、村級服務點254個;新建農民體育健身工程70多個。

●截至目前,全縣現有小運動場26個,籃球場126個,乒乓球場264個,羽毛球場27個,健身廣場96個,農村文體設施不斷夯實,文化陣地不斷拓展,

●全縣普查登記非物質文化遺產項目17類543項,非遺項目傳承人300余人,公布縣級非遺名錄87個,列入市級非遺名錄13個、省級非遺名錄6個。

你說我說

●市社科聯副主席牛建生:竹山文化的開發前景是無比廣闊的,其無與倫比的排他性、獨特性和唯一性,注定了它的文化吸引力。

●縣文聯主席華賦桂:堵河文化的復興是中華文化根的蘇生,是世界文化壯麗的回歸——這就是堵河文化始終不渝的神圣使命。

●文學愛好者蔡虹:堵河岸邊氣象萬千,女媧山下碩果累累。近幾年來,竹山的文化事業發展迅速,捷報頻傳,我為此深感自豪!

●寶豐鎮花栗樹村村民張世紅:希望竹山的一些文藝工作者創作出更多地域特色濃郁、把握時代脈搏、反映時代精神、貼近現實生活、引導大眾創業的文化產品。

●柳林鄉洪坪村村民王開杰:一到晚上,我們也來到文化廣場,大家湊在一塊,跳廣場舞、唱歌、散步,既能愉悅心靈,又能強身健體,我們的生活,一點點被點亮,越來越豐富多彩了!

↑更豐富的文體設施讓人們鍛煉有了更多選擇。

↑群眾的文化生活越來越豐富了。

記者手記:讓文化走進大眾

文化是人民創造的,文化只有回到民生,回到群眾的土壤之中,才能安身立命,才能發揮出應有的作用。一系列文化惠民活動,讓文化不僅是專家學者的論著,也成為民眾精神的樂園,成為百姓幸福的途徑。從在文體中心鍛煉的老人笑臉里,從在博物館徜徉的學子眼眸中,我們看到了文化給老百姓帶來的切實幸福!

竹山歷史悠久,文化燦爛,接過祖先留給我們的文化火種,我們該如何接力到下一棒?站在過去和未來、傳統與現代的門檻,我們需要做出自己的判斷和努力。最大程度地保護好竹山這片生態凈土,保護好竹山文化的原生文明,這是一代竹山人對自己文明的認知高度,也是對于地域文化的自覺呵護。誠然、文化不僅是精神意義上的財富,亦是經濟增長點。只有當代能夠感受、能夠分享到的文化才具有現實意義。我們修復三盛大院、黃州會館,建設文體中心、博物館,開辦寶石文化節、上庸文化論壇,弘揚竹山茶文化,這一系列的探尋、挖掘、發揚、傳承,不僅是旅游發展的需要,更是期望以此了卻無數竹山人的夢,接續一個地域的珍貴記憶,應和無數普通竹山人對更美好文化藝術的期盼和需求,也讓竹山人的生活在未來的日子里變得更美好、更健康、更繽紛多彩。

相關新聞

相關新聞

今日竹山便民服務

今日竹山便民服務

今日竹山云超市

今日竹山云超市

一周熱門

一周熱門